熟年離婚と卒婚は、人生後半における夫婦関係の選択肢として注目されています。自分らしく生きるにはどちらが正解なのでしょうか?

本記事では、

・熟年離婚と卒婚の内容、理由

・熟年離婚と卒婚のメリットデメリット

・後悔しないための離婚や卒婚の準備

・婚後契約

についても解説します。

熟年離婚と卒婚

まずはそれぞれの内容を確認しましょう。

熟年離婚とは

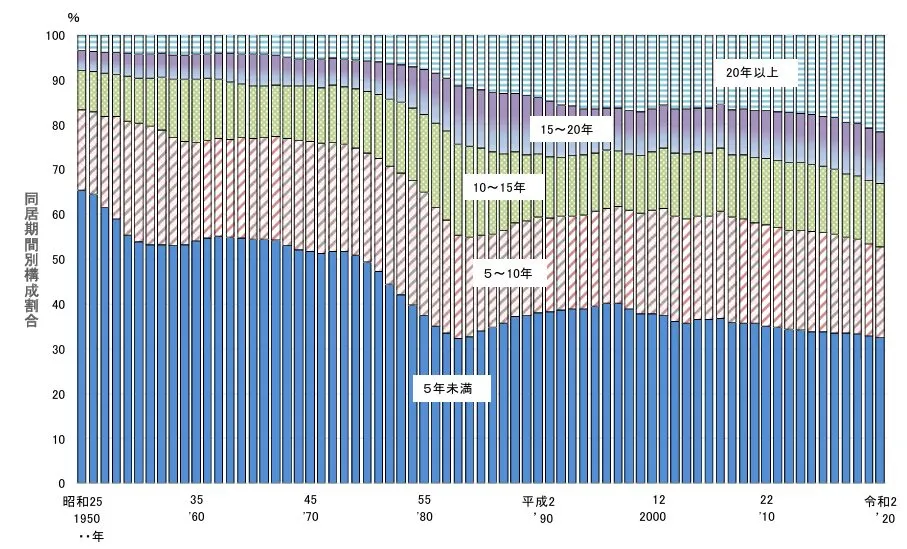

熟年離婚とは、婚姻後長い同居生活の末に離婚をすることを言い、一般には20年以上の同居期間後の離婚のことを指します。熟年離婚は昭和50年代より徐々に増え始め、離婚全体が減少する中で、令和2年には全離婚件数に占める割合が21.3%にも上ります。

【離婚の同居期間別構成割合の年次推移 -昭和25~令和2年-】

参考:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/dl/suii.pdf

原因

妻・夫とも、原因として最も多く挙げるのは性格の不一致です。それ以外にも次のようなものがあります。

・生活費を渡さない

・精神的に虐待する

・暴力を振るう

・異性関係

・浪費

・家庭を省みない

・性的不調和

・家族親族と折り合いが悪い

・酒を飲み過ぎる

きっかけ

20年以上も連れ添ってきたのに、「今さらなぜ?」と、熟年離婚に踏み切ったきっかけが気になります。

考えられる転機は一概には言えませんが、次のような理由が挙げられます。

■子どもの自立

子どものために離婚を回避してきた夫婦が、子どもの自立を機に自分本位で決断することが可能になったのは大きいでしょう。

■女性の経済的自立

女性の社会進出により40代以降も収入基盤のある女性が増え、離婚後に困窮する妻が減りました。平成20年からスタートした「離婚時年金分割制度」は専業主婦の熟年離婚を後押しするものでしたが、社会構造の変化による女性の自立は、離婚を我慢しない傾向に拍車をかけているようです。

■夫婦一緒の時間が伸びた

寿命が伸びて定年後の夫婦一緒の時間が増えたこと、また、定年を待たずとも、在宅勤務の増加や残業時間の減少という社会情勢の変化の中、二人の将来像が描けないという人もいます。

卒婚とは

卒婚とは、婚姻状態にある夫婦が互いに干渉することなく各々の人生を歩んでいくことを言い、離婚と違って婚姻関係は維持したままです。

様々なパターンがあり、同居するも干渉し合わない、別居する、週末だけ共に過ごす(その逆もある)等、夫婦ごとの形があります。

理由

離婚ではなく卒婚を選ぶのは次の理由が考えられます。

■離婚手続きが面倒

長年連れ添った夫婦が離婚するとなると分け合う財産も複雑です。その分配作業では新たなバトルが予想され、調停等の法的紛争ともなれば、1年から3年ぐらいの期間がかかることもあります。当面の生活の見通しが立てば面倒な手続きは回避したいのが正直なところです。

■卒婚は安定感がある

共同生活の中で築いた安定感や愛着は手放したくない、また、従前の生活水準を落としたくないといった場合も、離婚ではなく卒婚を選ぶことになります。

熟年離婚と卒婚の違い

次に両者のメリットデメリットを比較してみましょう。

熟年離婚のメリット・デメリット

まずは熟年離婚についてメリット・デメリットを解説します。

熟年離婚のメリット

【メリット】

・相手からの解放

・相手の親族からも解放

■相手からの解放

離婚すれば相手は赤の他人となり、離婚時の取決めをきちんと行えば、会う必要もありません。もちろん老後の介護も関知せず、です。ストレスからの解放度は別居や卒婚を大きく上回ります。

■相手の親族からも解放

婚姻関係が終了すれば姻族との関係もなくなります。義両親や義兄弟姉妹等との関係に悩んできた場合は、離婚が合理的な選択となります。

熟年離婚のデメリット

【デメリット】

・手続きが面倒

・世間体

■手続きが面倒

離婚の最大のネックが離婚条件の設定です。とくに問題となるのは、慰謝料、財産分与、別居期間中の婚姻費用等、お金についての取決めです。

中でも財産分与は額が大きくなるため、慎重に話し合いを進める必要があります。専業主婦であれば、離婚後の生活を安定させるためには財産分与は絶対に外せません。夫婦の財産は半分ずつ分けるのが原則ですが、何が共有財産か、それがどこに、いくらあるのかについて念入りに下調べする必要があります。

これらをもとに振り分けを話し合いますが、まとまらなければ裁判所の手続を利用することになります。

離婚調停では約半年、離婚裁判となると数年かかることもあり、手続きの重さに躊躇する人も多いのが現状です。

■世間体

旧態依然な価値観が根強い地域では、離婚は「人生の失敗」とネガティブに受け取られることがあります。とくに熟年離婚の場合「これまでやってきたのに今さらなぜ?」と疑問や批判を受けることがあり、友人や身内に打ち明けることができない人もいます。

卒婚のメリット・デメリット

次は卒婚についてメリット・デメリットを解説します。

卒婚のメリット

【メリット】

・面倒な手続きが無い

・経済的な安定

・離婚後や老後の不安を回避

■面倒な手続きがない

法的な婚姻関係が続くため、離婚に伴う財産や年金の分割といった複雑なプロセスが避けられます。

■経済的な安定

法律上夫婦には相互扶助義務があり、通常は収入の多い方が少ない方の生活を援助する形がとられます。卒婚後は各々が自立生活を送るのが筋ですが、法律上の権利義務が背後にあることは大きな支えとなります。

また婚姻関係が継続することで、相続権等を失わずに済む点もメリットです。

■離婚後や老後の不安を回避

離婚はしないので世間体を保つことができ、夫婦間の関係が改善すれば元の形に戻ることも容易です。また、要介護となったときは高額医療・高額介護合算制度等、「夫婦」として適切なサポートを受けられやすくなります。

卒婚のデメリット

【デメリット】

・問題の先送り

・経済的負担が増す

・自由恋愛ができない

■問題の先送り

離婚と比べると双方が向き合う機会が少ないため、卒婚では根本的な問題が解決しないばかりか、むしろ新しい形でその問題に直面する可能性があります。たとえば相手の借金癖に嫌気がさして距離を置いたところ、相続で債務を引き継ぐことになった、などです。

■経済的負担が増す

住居費、食費、交通費、通信費等、それまで共有していた費用が個別にかかるようになり、単身では手が回らない事務を外部サービスに委託すれば、さらに出費がかさむことになります。

■自由恋愛ができない

法律上は夫婦である以上、相互に貞操義務があります。仮に配偶者以外と恋愛関係を持てば不貞行為と見なされ、最悪、配偶者から慰謝料請求されるリスクがあります。

決め手は経済面

このように熟年離婚と卒婚はどちらも一長一短がありますが、決断にあたっては「経済的に損か得か」という駆け引きがあるものと思われます。

ここで「得か損か」についての指標を簡単に紹介します。

慰謝料

DVや不貞行為等、配偶者の信頼を損なう行為は慰謝料請求の対象となります。金額はDVであれば100~300万円、不貞行為は50~200万円が相場ですが、婚姻期間が20年以上の場合は3年未満の場合と比べると1~2割ほど増額されます。

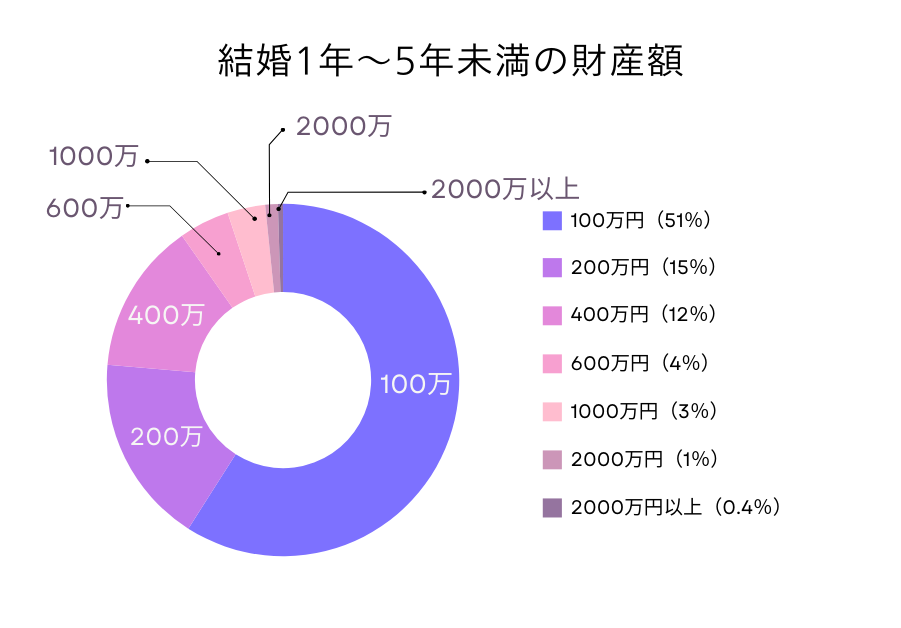

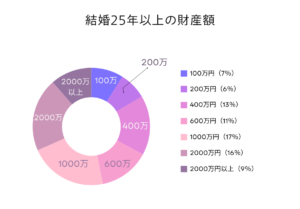

財産分与

婚姻期間が長いほど、築いた財産も多くなるため分与対象になる財産の総額は大きくなります。婚姻期間別で見てみると、婚姻期間が5年未満のケースでは財産額100万円以下の割合が最多であるのに対して、婚姻期間が25年以上では1000~2000万円の割合が最多となっています。

参考:令和5年司法統計年報

婚姻費用

婚姻中は収入の少ない方が多い方へ生活費等を請求することができ、請求された側は支払義務があります。不仲であっても別居していても、です。

ただし、これは相手が任意に支払ってくれる場合の話であり、相手が応じない場合は、調停を申し立てた時点から離婚成立又は同居再開時までが支払いの対象となります。つまり、裁判所に請求してはじめて婚姻費用が算定されます。

このように婚姻期間の長短は、立場によって有利にも不利にも働きます。離婚するにしても卒婚するにしても、自分にとってどのタイミングが妥当かを慎重に判断したいものです。

後悔しないための熟年離婚・卒婚の準備

熟年だからこそ離婚や卒婚に後悔したくありません。最後に後悔しないための心得を案内します。

熟年離婚の準備

離婚原因の証拠集めや共有財産の洗い出しを行った上で、離婚条件について話し合います。

財産分与について言えば、不動産や株式(非上場会社)がある場合は、その権利関係や内容、評価方法を相手任せにせず自分でしっかりと確認する必要があります。また退職金はこれから支払われる分も含めて財産分与の対象です。これらの分配率や分け方(支払方法)について話を尽くした上で、取り決めた内容を書面化し、できれば公正証書にしておくと安心です。

これらをうやむやにすると「住む家がない」「生活できない」など、哀しい末路となりかねません。

卒婚の準備~婚後契約のすすめ

卒婚なら特別な準備をしなくてもよいと思われがちですが、あいまいな関係であるからこそ取り決めを交わすべきです。

すなわち、婚姻状態にあるため法律上の義務(相互扶助義務、貞操義務等)があり、これらをどこまで相手に求めるのか、また既存財産はもちろんのこと、卒婚後に形成された財産はどうするのかについて予め決めておくことが卒婚を成功させるコツです。

そこで、卒婚後のルールとして「婚後契約」の締結を勧めたいと思います。

夫婦間契約取消権の廃止

この点、夫婦間の契約は婚姻中いつでも取消すことができるとする民法754条がありますが、実際に使われることのない条文であるため、令和8年5月までに廃止されます(令和6年民法改正)。これにより、夫婦間契約の取消しが容易にできなくなるため、卒婚における「婚後契約」が取り入れやすくなりました。

弁護士の活用

ただ、卒婚では法律上の婚姻とは相容れない内容が含まれることが予想されます(同居義務や貞操義務等)。また、卒婚状態が継続すればルールの見直しが適宜必要となる点は、一回限りの離婚と異なります。したがって公正証書化が必須とまでは言えないでしょう。

ただし、婚後契約では越えなければならない法律上のハードルも多く、一方では履行の確実性を担保する必要性もあります。

そこで契約が無効にならないように、また履行可能性が高めるためにも、弁護士を交えた婚後契約の締結をお勧めします。

熟年の離婚においては、夫婦生活で作り上げた財産が大きいことが多く、財産分与の話がまとまりにくい場合が多いです。

下記の記事は、夫婦共有財産が多い場合にどのようにすれば有利に離婚の話を進められるかお話した記事です。

退職金や株式の財産分与、2分の1ずつ分けるルールの例外等について記載しています。参考にしていただければと思います。

人気記事

hansipslot

熟年離婚か別居か卒婚か…増える熟年離婚 そのメリットデメリットとは?卒婚についても解説 | 法律問題を弁護士が語る

bimaplay login

熟年離婚か別居か卒婚か…増える熟年離婚 そのメリットデメリットとは?卒婚についても解説 | 法律問題を弁護士が語る

magic4d

熟年離婚か別居か卒婚か…増える熟年離婚 そのメリットデメリットとは?卒婚についても解説 | 法律問題を弁護士が語る

bimaplay

熟年離婚か別居か卒婚か…増える熟年離婚 そのメリットデメリットとは?卒婚についても解説 | 法律問題を弁護士が語る

magic4d link alternatif

熟年離婚か別居か卒婚か…増える熟年離婚 そのメリットデメリットとは?卒婚についても解説 | 法律問題を弁護士が語る

simbolslot daftar

熟年離婚か別居か卒婚か…増える熟年離婚 そのメリットデメリットとは?卒婚についても解説 | 法律問題を弁護士が語る

bimaplay4d

熟年離婚か別居か卒婚か…増える熟年離婚 そのメリットデメリットとは?卒婚についても解説 | 法律問題を弁護士が語る

magic4d daftar

熟年離婚か別居か卒婚か…増える熟年離婚 そのメリットデメリットとは?卒婚についても解説 | 法律問題を弁護士が語る

simbolslot link alternatif

熟年離婚か別居か卒婚か…増える熟年離婚 そのメリットデメリットとは?卒婚についても解説 | 法律問題を弁護士が語る

bimaplay 4d

熟年離婚か別居か卒婚か…増える熟年離婚 そのメリットデメリットとは?卒婚についても解説 | 法律問題を弁護士が語る

ko5000 link alternatif

熟年離婚か別居か卒婚か…増える熟年離婚 そのメリットデメリットとは?卒婚についても解説 | 法律問題を弁護士が語る

https://trac.cslab.ece.ntua.gr/search?q=https://cookandkies.com/

blog topic