日本大学をはじめとする私立学校をめぐる不祥事が後を絶たず、学校法人のガバナンスに厳しい目が向けられています。こうした事態を受けて令和7年4月に私立学校法が改正されました。

本稿では、学校法人中央大学の法実務カウンセル(インハウスロイヤー)を13年担当してきている私弁護士櫻井俊宏が、まず、

・株式会社との違い

を確認します。そして、改正私立学校法について

・会計監査人の設置義務

・内部統制システムの整備

についても解説します。

日本大学等私立学校で相次ぐ不祥事

記憶に新しい事件を中心に紹介します。

明浄学院事件

経営難から当時学校法人明浄学院の理事長(62)が、学院の傘下にある明浄学院高校の校地の半分を31億円で不動産会社に売却することを計画、入金された手付金21億円を別の口座に移すなどした横領事件で、同理事長は2021年に実刑判決をうけています。同法人はその後、資金繰りが悪化、民事再生手続きに入りました。

日本大学理事長事件

元学生横綱で相撲部監督も歴任していた田中理事長(75)が医療法人の前理事長らから受け取ったリベートなどの所得を隠しおよそ5200万円を脱税したとして、所得税法違反の罪で2022年に有罪となっています。

日本大学をめぐっては、同理事長の側近で、悪質タックル問題で取り上げられ、その後大麻問題で廃部になったアメフト部出身の井ノ口元理事(64)も、大学の付属病院の建て替えなどに関して、あわせて4億円余りの資金を医療法人前理事長側に流出させ、大学に損害を与えたとして背任罪で有罪判決を受けています。

詳しくは下記の記事にて

背任をした日大田中元理事長への11億円の損害賠償は認められる!?

東京福祉大学理事事件

女性教職員への強制わいせつ罪で実刑判決を受けた同大学の元総長(73)が、出所後10年経過を理由に法的に問題ないとして、2020年に総長に復職している事実が判明。文科省による「過去の誤りを真摯に受け止めておらず改善に向けた姿勢や取り組みが十分とは認められない」との指導のもと、第三者員会が設置されました。

私立学校における不祥事の背景

上記事例はごく一部、私立学校をめぐる不祥事は後を絶ちません。なぜ不祥事が多発するのでしょうか。

最大の原因は監視・監督機能の不全です。ここではわかりやすいように株式会社と比べてみましょう。

ガバナンスの構造

各機関について、さしずめ次のように対応させることができます。

| 学校法人の機関 | 株式会社の機関 | |

| 理事長 | 理事長が代表して業務を総理する | 代表取締役 |

| 理事会 | 理事によって組織され、業務決定や理事の職務執行を監督する | 取締役会 |

| 監事 | 学校法人の業務や財産状況、理事の教務執行を監査する | 監査役 |

| 評議員会 | 理事長に対する諮問機関 | 株主総会 |

| 寄付行為 | 学校法人の設立目的や役員の定数・選解任、資産・会計の規定等を定める | 定款 |

〇役員の地位

株式会社では取締役や監査役の選解任は株主総会が行います。取締役には所有者である株主が牽制を加え、監査役には取締役から独立した地位を保障して、安定的に監視監督にあたらせる、というのが趣旨です。

これに対して、私学法改正前では、理事は寄附行為(「基本規程」)の定めにより選解任、監事は評議員会の同意を得て理事長が選任し、寄附行為の定めにより解任される仕組みでした。理事を監督する立場の監事を、理事長が選任するというわけです。

本来は株式会社における株主総会の位置づけにあたる評議員会は、実質的権限のない検討機関としての諮問機関に終始し、株主総会のように選解任権限を通じた運営コントロール機能はありません。また、理事は評議員を兼任することもできたため、理事らに権力が集中し、理事らの独断専行を止められない事態が続出したのです。

〇学校法人の意思決定

評議員会は諮問機関に留まり、理事会が学校法人の意思決定一切を担っていました。

すなわち、理事会は株式会社でいう株主総会と取締役会の合議体というイメージです。

株式会社であれば株主総会及び取締役会の運営(招集方法、決議事項、議決要件)が会社法に事細かく定められています。特に、最近は、大会社においては、チェック機関である委員会を設置する「委員会等設置会社」が中心となってきており、これにより両機関は意思決定を通じて牽制し合うことができ、その決定過程も明確です。

これに対して改正前私学法では、理事会招集権は理事長のみ、しかもタイミングは随意、議事運営も理事長が司り、可否同数なら理事長が決めるといったものでした。

これでは理事会を支配する理事長という構図が出来てしまい、他に牽制する機関もないため、理事長が学校を私物化する要因となっていました。

〇監査体制

株式会社では会社の規模や上場の有無、業務の複雑さに応じて監査体制の確立が求められます。監査役、監査役会、会計監査人、会計参与等、多様な監査機関を整備することで、会社の法令遵守を促し財務の透明性を高めているのです。

これに対して、旧私学法では学校法人には2人以上の監事が必要という人員要件のみです。会計監査・業務監査、常勤・非常勤の区別もなく、各法人の特性に応じた緻密な監査は期待できませんでした。 しかも、理事長が監事を選任することになっていたんですよね?これでは監事の地位の独立性も不十分だったと言えますね。

私立学校法改正のポイント

株式会社と比較するとわかるように、私立学校のガバナンスはその脆弱さが際立ちます。それなのに今まで大きな改革を迫られなかったのは、ひとえに営利を求める法人とは違い、公的な色のある教育機関だからです。

教育機関という特殊性

教育機関は単なる知識の提供にとどまらず、新たな価値の創出という社会的な使命を担います。しかも、私立学校は創設者の寄附行為を基盤に成り立っており、その自主性や独自性は最大限尊重されなければなりません。

その一方で、私立学校は国公立と同様に公教育を担う重要な存在であり、一定の公共性が求められます。

しかし、相次ぐ不祥事により、その社会的信用は大きく揺らぐ事態となりました。その根本的な原因は、多くの場合、ガバナンスの機能不全にあります。

そこで、改正法はこのガバナンスに大きく介入することになったのです。

ガバナンスの強化

各機関が分離し相互に牽制し合うことが基本ですが、深刻な対立や分断によって被害を受けるのは学生です。執行と監視・監督を明確に分離しつつも、建設的に協力し、時には議論しあい、充実した納得感のある学校法人運営を目指さなくてはなりません。

そこで、評議員会の理事会に対するチェック権限が強化されています。

また、監査を行う監事や会計監査をより必要的なものとし、その権限と独立性も強化されました。

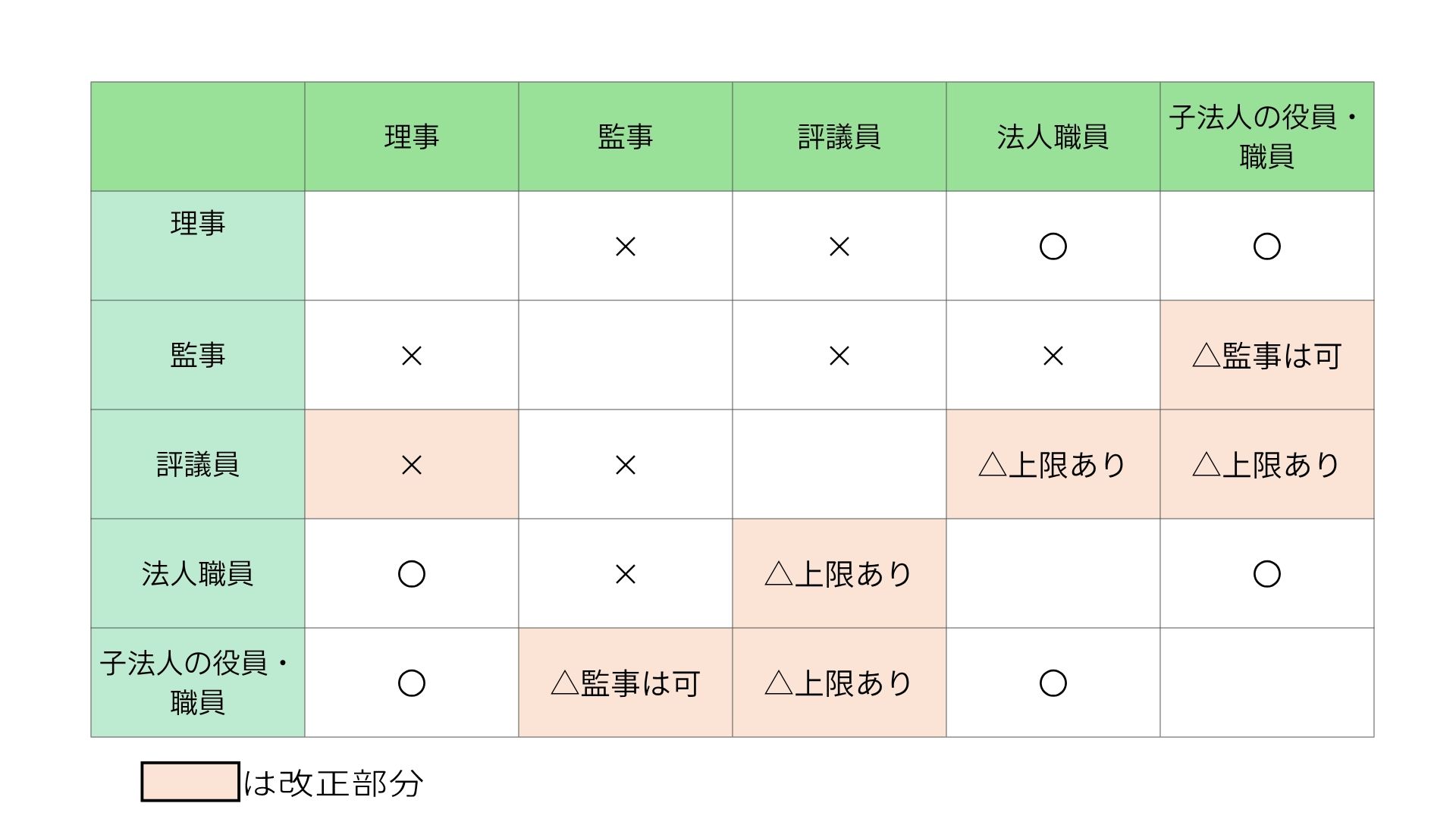

また、各機関の間で癒着が生じにくいように、利害関係を持つ人の選任や就任が制限されています。

以下、そのような改正につき、機関・役員及び項目ごとのポイントを具体的に解説します。

【位置づけ、職務】:意思決定、執行機関である(36Ⅱ①②)

理事

【構成】

・定数は5人以上(18Ⅲ)、内訳は学校長、外部理事(大臣所轄学校法人等では2人以上)(31Ⅳ②、146Ⅰ)を含む

【選解任】

・理事選任機関が理事を選任する(30Ⅰ)。理事選任機関が評議員会以外の場合は、評議員会の意見聴取が必要(30Ⅱ)

・解任も理事長選任機関が行う(33Ⅰ)

・理事長の選定解職は理事会が行う(37Ⅰ)

監事

【選解任】

・評議員会の決議によって行う(45Ⅰ、48Ⅰ)

【職務】

・理事会のみならず評議員会への出席権及び意見陳述権が認められ(55)、理事が評議員会に提出しようとする議案等の調査(54)や子法人に対する調査(53Ⅱ)も可能

・一定要件に該当する大臣所轄学校法人等※においては、常勤監事の選定が義務付けられる(145Ⅰ)

※大臣所轄学校法人等とは、大臣所轄学校法人及び、知事所轄学校法人のうち 収入10 億円又は負債20 億円以上で、かつ、3以上の都道府県において学校教育活動を行っている学校法人のこと

【位置づけ】:基本的に諮問機関だが、監視及び牽制機能等を強化する

【職務】

・学校法人の業務や財産状況、役員の職務執行等についての意見及び諮問への答申を職務の基本とするが、大臣所轄学校法人等における解散、合併、重要な寄附行為変更については決議を行う(66Ⅱ ①・②、36Ⅳ、150)

・新たに、理事選任機関に対する理事選任に関する意見(30Ⅱ)、監事・会計監査人の選解任(45Ⅰ、48Ⅰ、80Ⅰ、83Ⅰ)、監事に対する理事の不正行為等の差止めの求め(67Ⅰ)、理事選任機関に対する理事の解任の求め(33Ⅱ)が認められる

評議員

【構成】

・理事を超える数が必要(18Ⅲ)

・職員及び25歳以上の卒業生を含む必要があるが、職員については評議員総数の1/3 を超えてはならない(62Ⅲ、62Ⅴ①)

・理事又は理事会が選任した評議員の数は、評議員の総数 の1/2を超えないこと(62Ⅴ②)

【会議の運営】

| 理事会 | 評議会 | |

| 招集権 | 理事 | 理事 |

| 招集通知 | 理事・監事全員の同意なき限り会議の1週間前まで | 評議員全員の同意なき限り会議の1週間前まで |

| 書面又は電磁的方法による議決参加 | 寄附行為の定めるところにより可能 | 寄附行為の定めるところにより可能 |

【役員任期】

| 『寄附行為で定める期間』以内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時まで | |

| 理事 | 4年 |

| 監事 | 6年 |

| 評議員 | 6年 |

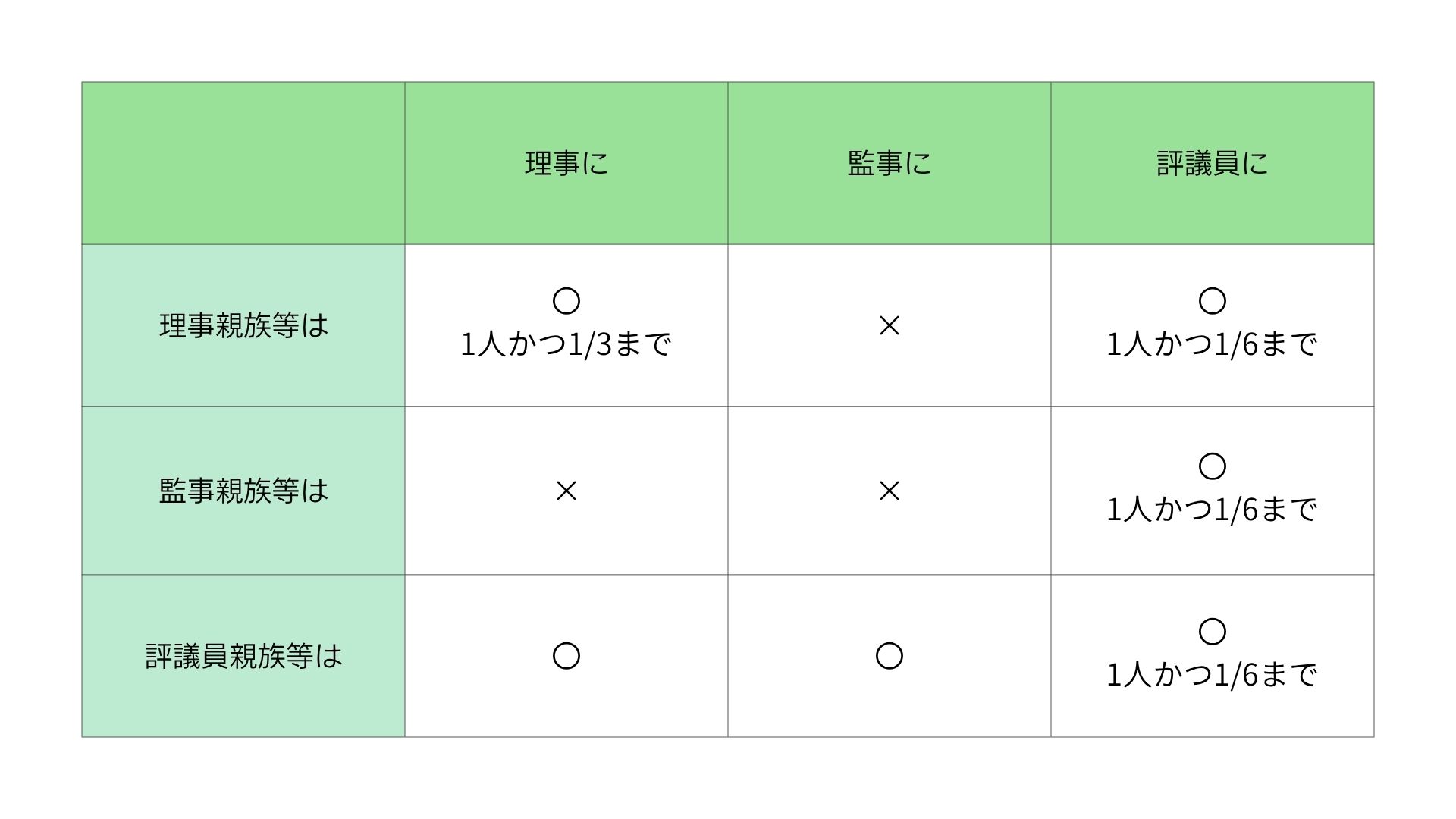

【兼職禁止】

【学校法人における親族等の特殊の関係のある者】

役員と特別利害関係のある者(配偶者又は三親等以内親族)の就任関係

会計監査人の設置義務化

大臣所轄学校法人等は会計監査人の設置が義務付けられており(144Ⅰ) 、その他の法人については、寄附行為の定めにより、任意で会計監査人を置くことができます(18Ⅱ)。

学校法人が公表する計算書類に第三者保証を求めることで、適正な財務管理を支援するとともに社会に対する説明責任を強化する狙いです。

その他

法人グループの運営や財務の透明性を高めるため、監事や会計監査人に子法人の調査権限を付与されました(53、86)。

また、会計、情報公開、訴訟等に関する規定が整備され(101~107、137~142、149、151)、さらに、役員等による特別背任、目的外の投機取引、贈収賄及び不正手段での認可取得についての罰則も設けられています(157~162)。

まとめ

私が法律顧問を務める学校法人中央大学でも、この5月に、寄附行為改正に伴い、常勤監事等が更に選任され、学長が業務執行理事を兼任することになり、150人にまで膨れ上がっていた評議員を50人にまで絞る等、体制が変更され整いました。

学校という空間は、古い空気が漂っており、なかなかそのガバナンスにメスが入りませんでしたが、各校の相次ぐ不祥事により、遂に、法律をもって大きなメスが入りましたね。

私立学校にとってガバナンス改革は急務であると同時に、その自主性や独自性という特性を踏まえれば、学校法人自らが主体的に取り組むべき課題でもあります。

改革にあたっては制度の整備だけにとどまらず、教育や研究の質を高めるための手段であるという認識を持つことが不可欠と言えるでしょう。

【2025.11.11記事内容更新】

人気記事

コメント