加熱する中学受験ですが、皆さんは社会の問題を見たことがあるでしょうか?

近年の中学入試の内容は驚くほど細かく、難しいです。中でも公民は小学生にはなじみが薄く、苦手とする児童も多いのではないでしょうか。

本記事では中学受験で頻出問題のうち、

・憲法の原則

・国民の権利と義務

・国の統治制度(国会、内閣、裁判所)

・経済や環境問題への取り組み

について解説していきます。

現行憲法と明治憲法

公民の中心は憲法ですが、司法試験や公務員試験と遜色ありません。具体的に見ていきましょう。

公民の中心は憲法ですが、司法試験や公務員試験と遜色ありません。具体的に見ていきましょう。

日本国憲法と大日本帝国憲法

日本国憲法、大日本帝国憲法はともに日本国の根本的な法律であり、前者は昭和21年公布・翌22年5月3日に施行、後者は明治22年公布・翌23年2月11日に施行されたものです。今日現在「憲法」と言えば日本国憲法を示し、これと区別するため、大日本帝国憲法は「明治憲法」と呼ばれます。

21世紀の今、日本国憲法のみ学べば十分と思われますが、明治憲法との相違点がしばしば出題されています。これは明治憲法との比較を通じて、現行憲法のスケールを実感させるためです。

| 日本国憲法(現行憲法) |

大日本帝国憲法(明治憲法)

|

|

| 主権者 | 国民 | 天皇 |

| 天皇 | 象徴にすぎない |

主権者であり象徴でもある

|

| 性質 | 民定憲法 | 欽定憲法 |

| 戦争と軍隊 | 戦争放棄 戦力の不保持 |

天皇が宣戦布告

天皇に陸海軍の統帥権 |

| 国民の権利 | 永久不可侵の基本的人権を尊重 |

自由や権利は法律の範囲内で認める

|

| 国民の義務 | 勤労・納税・教育 | 兵役・納税 |

| 議会 | 国権の最高機関 | 天皇の協賛機関 |

| 内閣 | 国会に対して責任をもつ |

天皇に対して責任をもつ

|

| 裁判所 | 天皇の名で裁判を行う | 司法権の独立 |

| 地方自治 | 制度として保障 | 保障されず |

| 憲法改正 | 国会が発議 国民投票 |

天皇が発議 帝国議会が議決 |

〇主権者

両者の最も大きな違いは「主権者は誰か」です。

主権とは、国の政治のあり方を決め実行する力のこと。現行憲法は前文と1条で主権は国民にあると宣言しています。天皇でも国家でも石破総理でもなく、我々国民に国の行方を決める力があるのです。だからこそ、生まれながらに自由であり、一人一人が大切にされねばならないという発想が基本的人権の尊重に繋がります。

そして人権は理念だけでなく、国会・内閣・司法の権力分立、地方自治といった制度で支えられています。

一方、明治憲法では主権は天皇にあり、国民は臣民=配下という扱いです。従って生来的な自由という発想はなく、国民は天皇が認める範囲でのみ自由や権利を持ちます(恩恵)。諸制度も天皇の統治権をなぞる内容で、国民の権利や自由を守る視点は皆無です。

この歴然とした差を、将来の主権者に熟考してもらいたいとの出題意図でしょう。

日本国憲法の原則

現行憲法には三大原則があります。

現行憲法には三大原則があります。

・基本的人権の尊重

・平和主義

これらの原則はたとえ改正手続き(96)を経たとしても、変えることはできないとされています。

第9条

そこで問題となるのが9条です。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

内容としては次の3つです。

・戦力の不保持

・交戦権の否定

争点となっているのが、不保持であるべき「戦力」に自衛隊があたるかどうかです。

あたらないのであれば憲法上問題はないが、現自衛隊を戦力と言わないのは無理がある。他方、あたるのであれば自衛隊は9条違反。しかし必要な組織である以上、憲法にはっきりと書き入れよう。これが9条をめぐる論争です。

〇判例と法律

これまでに自衛隊の合憲性を争う訴訟(砂川事件、長沼事件、恵庭事件等)がいくつか提起されてきましたが、最高裁は一貫して高度の政治性を有する問題には司法審査が及ばないという「統治行為論」等を理由に、判断を避けています。

長年議論されている問題ですが、裁判所は合憲とも違憲とも言っていないということですね。いったいなぜでしょうか?

理由は様々あると思いますが、裁判所の判断ではなく、国民が議論を重ね決めて欲しいといったところでしょう。

なお、主権国家がもつ自衛権(自国や自国民を守るために、やむを得ず必要な範囲で行う防衛の権利)は、日本も当然持っています。その権利を同盟国まで引き延ばしたのが集団的自衛権です。安部晋三政権下では、この集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法が成立しています。

国民の権利と義務

国民は権利があり、そして義務があります。

国民は権利があり、そして義務があります。

国民の権利

国民の権利は以下の通り、大きく分けて6つあります。

・平等権

・自由権

・社会権

・参政権

・請求権

ひとつずつ解説していきます。

〇基本的人権

人が生まれながらにしてもつ基本的な権利を、誰も奪うことのできない永久の権利として憲法が保障しています(11)。

ただしこの権利、公共の福祉による制約を受けます(12、13)。「公共の福祉」の内容については、法学部入学後しっかり学んで下さい。 基本的人権は、以下の5つの権利に分けられます。

・自由権

・社会権

・参政権

・請求権

〇平等権(14Ⅰ)

国家は不合理なかたちで国民を別意に取り扱ってはならず(平等原則)、これに対して、国民は差別されずに平等に扱われる権利(平等権)を持ちます。

憲法はこれ以外にも、貴族制度の廃止(14Ⅱ)、特権や世襲を伴う栄典授与の廃止(同Ⅲ)、選挙に関する平等(15Ⅲ、44但書)、家族生活における両性の平等(24)、教育の機会均等(26)を定めています。

ただし、長期間不合理な対応が放置されて改善が期待できない分野については、国がリードして平等権を実現する必要があります。

受験でよく出るのが次の3法です。

・男女共同参画社会基本法

・アイヌ文化振興法

〇自由権

・身体の自由(18、33~35):奴隷のように扱われないこと、理由もなく逮捕されたり住居等を捜査されたりしないことが保障されます。

・精神の自由(19~21、23):何を考え、信仰し、表現し、学び、誰と集まるかは個人の自由です。逆に、考えない、信じない、言わない、学ばない、集まらないのも自由です。

・経済的活動の自由(22、29):どのような職業に就くか、どこに住んで生活を営むのかも個人の自由です。また、どのような財産をもち、それをどう処分するかも国に干渉されることなく決めることができます。

〇社会権

・生存権(25):健康で文化的な最低限度の生活を営む権利です。これを守る仕組みとして4本柱から成る社会保障制度が設けられています。

| 社会保険 |

医療、年金、介護、労働に関する保険

|

| 社会福祉 |

児童、高齢者、障害者に関する福祉

|

| 公衆衛生 |

下水道整備、予防接種等

|

| 公的扶助 | 生活保護 |

・教育を受ける権利(26):国民がその能力に応じて等しく教育を受ける権利です。誰でも教育を受けられるように義務教育は無償とされていますが、無償となるのは授業料(教科書代を含む)であり、学用品や給食費は対象外です。

・勤労の権利(27):働く意思と能力のある者が国に対して労働の機会を要求する権利です。

・労働基本権(28):勤労の権利と労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を合わせたものです。単に働ければいいというのではなく、使用者と対等な関係を築くことを目的とします。よく出題される法律はこちらです。

・労働組合法

・労働関係調整法

〇参政権

国政や地方政治に参加するため、選挙で投票する選挙権と、立候補する被選挙権があります。

| 国 | 地方 | ||||

| 衆議院 | 参議院 | 都道府県・市区町村議会議員 | 市区町村長 | 都道府県知事 | |

| 被選挙権 | 25才以上 | 30才以上 | 25才以上 | 25才以上 | 30才以上 |

| 選挙権 | 18才以上 | ||||

・請願権:個人が国や地方の機関に対してあらゆる要望や意見を申し出ることができる権利です。参政権の一種ですが、申出そのものが権利の目的です。

〇請求権

個人の権利が侵害された場合にその救済を求めることができる権利です。裁判を受ける権利、国家賠償請求権、刑事補償請求権があります。こちらは侵害された権利の回復を目的とします。

国民の義務

一方、国民は次の3つに限り義務も負います。

・納税

・保護する子女に普通教育を受けさせる

よく誤解されるのが「義務教育」の意味です。教育させることの義務を負うのは保護者であり、子どもではない点に注意が必要です。

新しい人権

経済発展や社会生活の変化に伴い、憲法制定当時には存在しなかった権利も登場していますね。

〇最高裁が認めたもの

・知る権利

・プライバシー権

・自己決定権

・肖像権

〇下級審で認められたもの

・日照権等の環境権

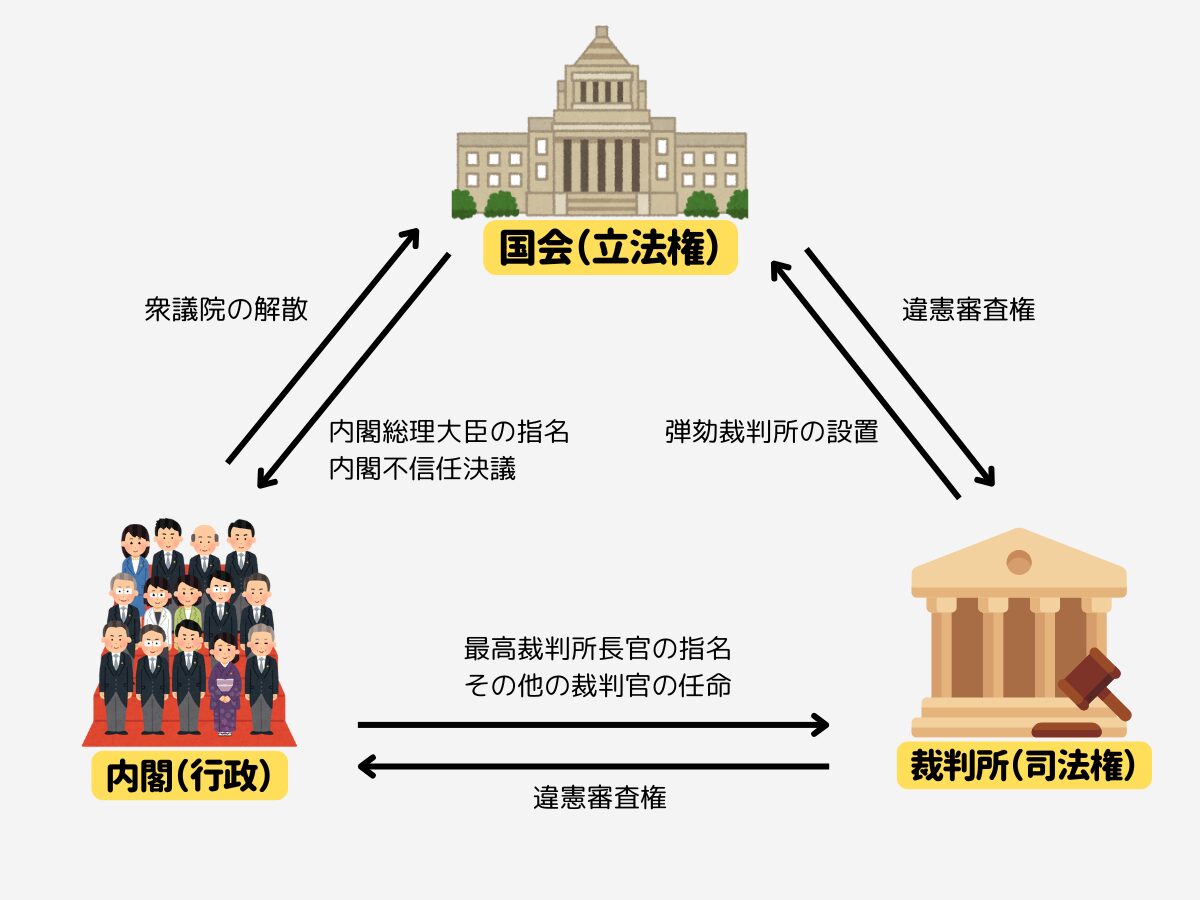

三権分立

三権分立とは、権力を分散させて相互が牽制し合うことで、権力の集中を防ぎ国民の自由や権利を守る仕組みです。

三権分立とは、権力を分散させて相互が牽制し合うことで、権力の集中を防ぎ国民の自由や権利を守る仕組みです。

法律ができるまで

裁判のしくみ

誤判を防ぐため、1事件につき3回まで裁判を受けることができます(三審制)。

| 最高裁 | 最高裁判所 | 最終判断をする |

|

下級審

|

高等裁判所 |

地方裁判所への不服を審判する

|

| 地方裁判所 |

・強盗や殺人等の重い刑事事件や不動産や多額(140万円以上)の金銭等を巡る民事裁判の最初の審判を行う

・簡易裁判所の民事裁判への不服を審判する |

|

| 家庭裁判所 |

家庭内の争いや少年事件を扱う

|

|

| 簡易裁判所 |

罰金以下の軽い罪や140万円未満の民事事件を扱う

|

内閣の仕事

内閣の主な仕事です。

・予算案や法律案を作成し国会に提出

・条約を締結する(国会が承認する)

・政令を定める

・天皇の国事行為に助言と承認を与える

・最高裁裁判所長官の指名、それ以外の裁判官の任命

経済や環境問題への取り組み

経済

経済活動の自由は憲法で保障されていますが、完全に自由であることを認めると、持てる者による「独り勝ち」という事態が起こります。そこで市場をコントロールするため、1947年に独占禁止法が制定されました。

環境問題

大規模開発が自然環境へもたらす影響を予め調査して開発をコントロールできる環境アセスメント法が1997年に制定されています。

また環境問題に対する世界的規模の取り組みである京都議定書、パリ協定も頻出です。

近年競争が激しくなっている中学受験ですが、ただの暗記科目として覚えて終わりではなく、憲法や法律の持つ意味を一度かみ砕き、自分の中へ落とし込んでいってもらいたいと思います。

人気記事

コメント